شمال السعودية… متحف مفتوح لحضاراتٍ نطقت بالحجر

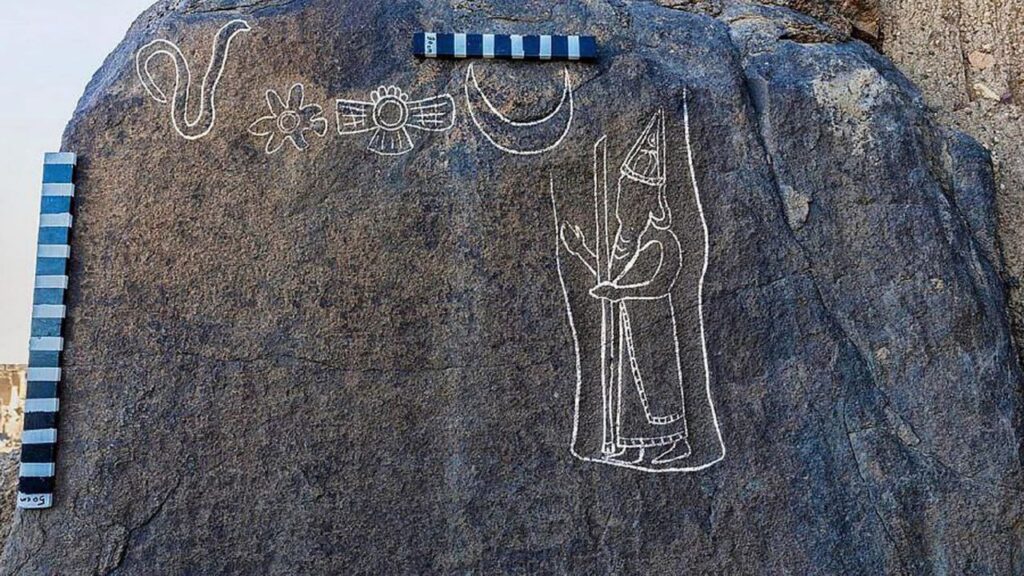

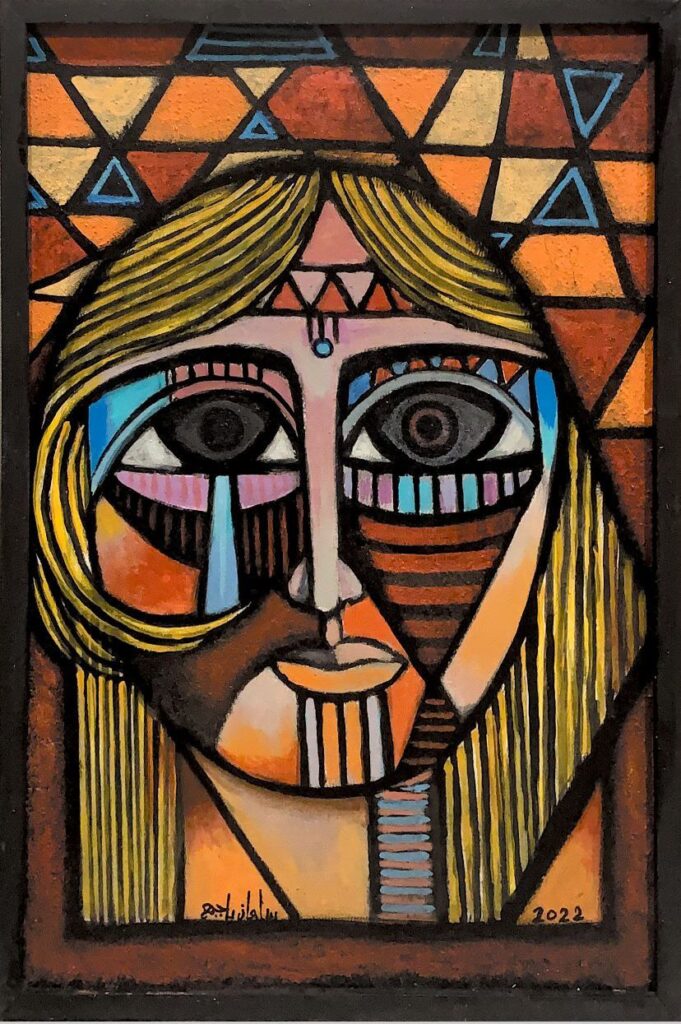

حين يروي الحجر قصة الإنسان في شمال المملكة العربية السعودية، لا يسير الزائر على رمالٍ صامتة، بل على أراضٍ تنبض بحكاياتٍ عمرها آلاف السنين. هناك، تتحدث الصخور، وتروي الجبال، وتستعرض الأودية سجلاً زمنيًا هائلًا لوجود الإنسان، وحضوره، وإبداعه. إنها الأرض التي شكّلت ذاكرة الجزيرة، لا بالكتابة وحدها، بل بالنقش والرسم والنحت والبناء كأنها تحوّلت إلى متحف مفتوح يُعرض فيه التاريخ بأساليبه الأولى. أول الحكاية: آثار ما قبل التاريخ يُجمع علماء الآثار على أن شمال الجزيرة العربية، وبخاصة مناطق مثل الجوف وتيماء وحائل وخيبر، كانت مأهولة منذ العصور الحجرية القديمة، إذ وجدت أدوات حجرية بدائية في مواقع مثل “النسيم” بحائل، تُقدّر أعمارها بأكثر من 350 ألف سنة. ومع مرور العصور، ظهرت المستوطنات الزراعية الأولى، وتجلّى في الأودية أول معمارٍ بشريّ واضح، يتكوّن من هياكل حجرية دائرية وممرات طويلة تُعرف بـ”مصائد الصيد الصحراوية” أو “الطائرات الصحراوية”، وهي هندسة فطرية مذهلة سبقت الهندسة الأكاديمية بآلاف السنين. النقوش والرسوم: عندما نطق الجدار ربما لا تكتمل صورة الشمال السعودي الأثري دون التوقّف عند إرثه الصخري الباذخ، حيث تُعدّ مواقع مثل جُبّة والشويميس في حائل والشويحطية من أعظم أرشيفات الرسم البشري القديم في العالم، وقد سُجّلت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تتزاحم على هذه الصخور آلاف الرسوم التي تُظهر البشر وهم يرقصون، يصطادون، يربّون الماشية، أو يرفعون أيديهم للسماء؛ كأننا أمام شريط سينمائي خام للحياة اليومية في عصورٍ لم تخلّف كتبًا. وتتماثر الكتابات القديمة نقوش بلغاتٍ قديمة مثل الثمودية واللحيانية والآرامية والنبطية والهيلوغريفية وحتى اليونانية. في تلك المساحة الشاسعة، تتعانق الفنون واللغات، وتتجاور الحضارات كما لو كانت هذه الأرض ملتقى ثقافيًا عالميًا قبل آلاف السنين. مدائن صالح: المرآة الكبرى لحضارة العرب الأنباط لكن التاج المرصّع على جبين آثار الشمال يظلُّ مدائن صالح (الحِجر)، أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هناك، نحت الأنباط قبورهم في الصخر الرملي بمهارة تعجز عنها أدوات اليوم، فتركت خلفها أكثر من 110 مدافن ضخمة تزيّن واجهاتها عناصر معمارية هلنستية ومصرية، وأحيانًا محلية، في تزاوجٍ حضاري فريد يحنع لغات وفنون العالم القديم بمختلف حضاراته. لقد كانت هذه المنطقة نقطة التقاء على طريق البخور، وملتقى للتجارة والقوافل، ما جعلها أكثر من مجرد مقبرة… بل مدينة تجارية زاخرة كانت شاهدة على ازدهار الفن العربي القديم وتقدّمه في العمارة والماء والهندسة. واحات الحضارات: تيماء ودومة الجندل وخيبر في أعماق صحراء تبوك، وعلى تخوم النفود، نشأت واحاتٌ تحوّلت إلى ممالك صغيرة مستقلة، مثل تيماء التي تعود آثارها إلى الألف الرابع قبل الميلاد، وتُظهر نمط حياةٍ مستقرة ومزدهرة، حيث الكتابة الآرامية والنقوش البابلية والمعابد الآرامية. وفي دومة الجندل، تلتقي آثار النبطيين بالرومان بالعرب الجاهليين. أما خيبر، فهي أكثر من واحة؛ إنها فسيفساء طبقية من الحضارات، حيث اكتُشف مؤخرًا نظام زراعي معقد من العصر البرونزي، ومدرجات زراعية دائرية، وأنظمة ريّ تحت الأرض، كلها توحي بأن الإنسان القديم لم يكن فقط ناجيًا من الصحراء، بل مهندسًا لها. الربذة: أثر من الفجر الإسلامي على طريق الحجيج الشهير “درب زبيدة”، تقع مدينة الربذة، وهي مستوطنة إسلامية مبكرة تزخر بآثار عمرانية فريدة تعود للقرن الأول الهجري، منها بيوت الطين، والمخازن، والمساجد، والمعاصر. تُظهر الربذة كيف كانت الحياة اليومية في صدر الإسلام، وكيف أسهمت الجغرافيا والروح في صياغة عمرانٍ يراعي القيم والبيئة معًا. الجماليات: عبقرية الخطّ والبناء والفكر في كل حجرٍ شماليّ جمالٌ ما، وأحيانًا دلالةٌ عميقة. الرسوم الصخرية ليست فقط أشكالًا بدائية، بل شفرات بصرية للغةٍ شعورية اندثرت. القبور النبطية ليست مجرد مساكن للموتى، بل إعلانات عن الثراء والهوية والقوة. القرى الإسلامية المبكرة تعبّر عن تقشّفٍ فنيّ مدهش يجمع بين الجمال والعملية. خاتمة: كنوزٌ لا تزال تُكتشف شمال السعودية ليس بقايا أطلال، بل مستقبل مفتوح للبحث والتأمّل. في كل عام تُكشف مواقع جديدة، وتُعاد قراءة المواقع القديمة بعيون علمية جديدة، بفضل جهود وزارة الثقافة هيئة التراث، ومشروع العُلا، وشراكات عالمية مع جامعات ومراكز أبحاث. لقد خرجت آثار الشمال من الظلال، لتصبح فصولًا حية في كتب العالم عن أصول الإنسان والإبداع.وفي زمنٍ يعيد فيه العالم النظر في علاقته بالتراث، تفتح هذه الأرض أبوابها لا كمتحفٍ مغلق، بل كقصيدةٍ نُحتت في الرمل والجبال، كتبها الإنسان العربي قبل أن يتعلّم الكتابة… وما زالت تبوح. تحتاح هذه الثروة الرقارية للرؤية والقراءة والكتابة من جديد واستلهامها وتطويرها في مجالات التصاميم والفنون اليوم. #د.عصام عسيري أغسطس 1, 2025 أغسطس 1, 2025 أغسطس 1, 2025 أغسطس 1, 2025 أغسطس 1, 2025 أغسطس 1, 2025

شمال السعودية… متحف مفتوح لحضاراتٍ نطقت بالحجر Read More »