منذ قرون بعيدة، ظلّت الألوان الزيتية أحد أعظم الاكتشافات التي غيّرت مسار الفن التشكيلي، وجعلت اللوحة أكثر من سطح ملوَّن بل حياة كاملة تنبض على قماش يمتدّ عمره لمئات السنين إنها خامة جمعت بين بطء الجفاف وغنى اللون بين الدهشة البصرية والمتانة الزمنية فصارت لغة مشتركة بين الفنانين والباحثين عن الخلود.

من الجذور الأولى إلى عصر النهضة:

لا يمكن الحديث عن الألوان الزيتية دون العودة إلى القرون الوسطى حيث بدأ الرهبان والحرفيون الأوروبيون بتجريب مزج الأصباغ بالزيوت النباتية كالكتان والجوز لكن اللحظة المفصلية جاءت مع الأخوين فان إيك في القرن الخامس عشر إذ طوّرا تقنية دقيقة لصناعة ألوان زيتية تُجفّف ببطء لكنها تمنح شفافية ولمعاناً لم تعرفهما اللوحات الجدارية ولا التمبرا ومنذ ذلك الحين باتت الألوان الزيتية أداة النهضة الكبرى التي حملت لوحات ليوناردو دافنشي وتيتيان ورمبرانت إلى مصافّ الخلود.

في العالم العربي: من الورشة إلى الأكاديمية

مع بدايات القرن العشرين، دخلت الألوان الزيتية بقوة إلى المرسم العربي خصوصاً مع عودة الدارسين من باريس وروما والقاهرة وبغداد وبيروت لقد أُبهِر الفنانون العرب بما تمنحه من إمكانيات لونية في تصوير الضوء والظل والعمق ففي السعودية مثلاً قدّم الروّاد مثل عبدالحليم رضوي ومحمد السليم أعمالاً زيتية صارت جزءاً من ذاكرة التشكيل المحلي فيما لا تزال تجارب معاصرة مثل محمد عسيري وزكي اليافعي تؤكد أن الزيتية ليست مجرد تقنية بل وسيلة للتعبير الرمزي والوجودي.

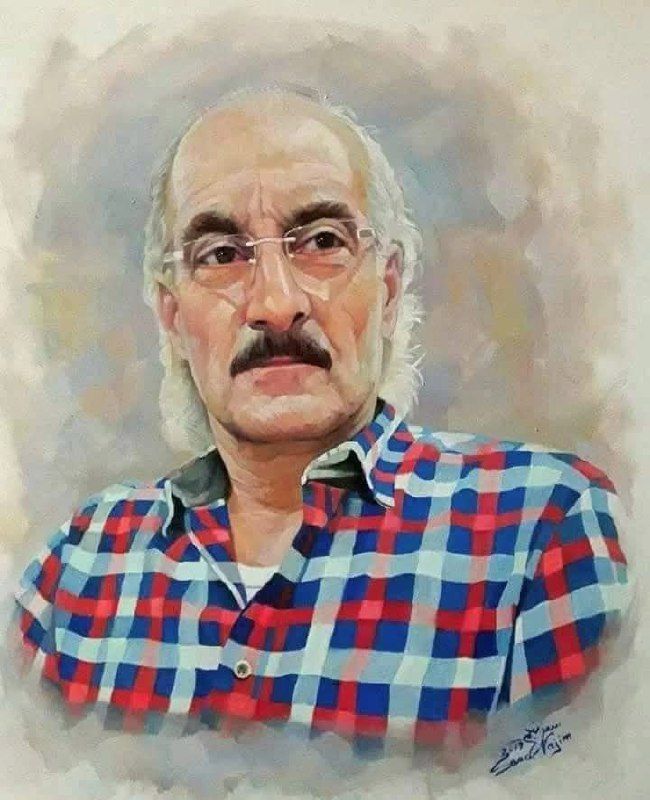

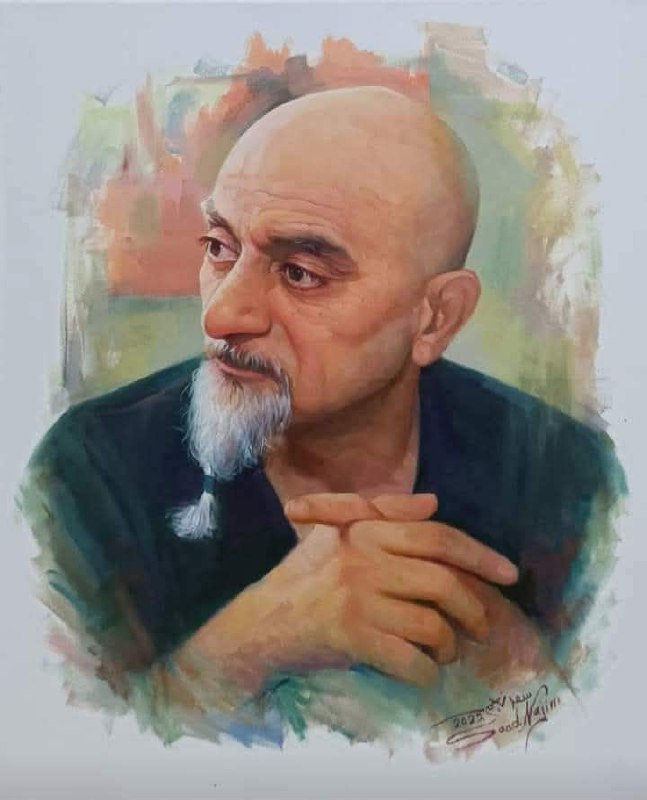

أما في العراق، فقدّم الفنان سعد نجم Saad Najim Art نموذجاً بارزاً على استثمار الألوان الزيتية في بناء عالم بصري مشبع بالوجع والدهشة فمن خلال البورتريه استطاع أن يوازن بين الواقعية الدقيقة التي تمنح اللوحة مصداقيتها وبين التعبيرية الحرة التي تنبض في الخلفيات اللونية. لوحاته كما نشاهدها لا تقتصر على إعادة إنتاج الوجه بدقة فوتوغرافية بل تسعى إلى إبراز البُعد النفسي للشخصية فالعينان عنده نافذة على الداخل والملامح ليست حدوداً شكلية بل ذاكرة متراكمة من التجارب.

يقول نجم في أحد تصريحاته: "البورتريه ليس صورة لوجه بل اعتراف طويل الأمد بيني وبين روح الجالس أمامي… والزيت هو الوسيط الأمثل ليبقى هذا الاعتراف حيّاً" وهكذا تتحوّل لوحاته إلى وثائق بصرية تحمل ملامح أفراد ومجتمعات وتحفظ لحظة زمنية داخل قماشة تمتد حياتها لأجيال.

مزايا الألوان الزيتية:

بُطئ الجفاف: يتيح للفنان إعادة العمل على اللوحة مرات عديدة وإجراء تعديلات دقيقة.

غنى اللون: تتميز بعمق بصري يجعل الألوان أكثر حيوية ودفئاً.

التدرجات والشفافية: تسمح بطبقات متراكبة تخلق إحساساً بالضوء الداخلي.

المتانة: إذا حُفظت اللوحة بعناية، فإنها تصمد قروناً دون أن تفقد بريقها.

وقد لخّص الرسام الإسباني فرانثيسكو دي غويا هذا السحر بقوله: "الزيت مثل الدم في جسد اللوحة؛ يتدفق ببطء لكنه يمنحها الحياة."

عيوب وتحديات:

زمن التجفيف الطويل: قد يستمر لأسابيع أو أشهر مما يعرقل سرعة الإنجاز.

الحاجة إلى مواد مساعدة: كالتربنتين وزيت الكتان ما يجعل العملية أكثر تعقيداً وروائح تهيّج الصدر.

التأثر بالعوامل البيئية: الرطوبة أو الضوء المباشر قد تؤثر سلباً على جودة اللوحة.

رائحة المواد الكيميائية: تشكّل تحدياً خصوصاً في المراسم المغلقة، لذا يُنصح بالتهوية.

طرق الاستخدام والتقنيات:

1. الطبقات المتراكبة (Glazing): طبقات شفافة فوق بعضها تمنح عمقاً ضوئياً استثنائياً.

2. التقنية السميكة (Impasto): ضربات فرشاة كثيفة تُظهر البنية المادية للون، كما في أعمال فان غوخ.

3. المزج الرطب على الرطب (Wet-on-Wet): خلط الألوان مباشرة على القماش للحصول على انتقالات سلسة.

4. الرسم الكلاسيكي بالأرضية التحضيرية (Underpainting): يبدأ الفنان برسم هيكل لوني أحادي، ثم يضيف الطبقات تدريجياً.

الألوان الزيتية في الوعي الثقافي:

لم تكن الزيتية مجرد تقنية، بل صارت رمزاً للرسوخ. يكفي أن نتأمل لوحات رمبرانت التي ما تزال، بعد أربعة قرون، تحافظ على دفء اللون والعمق النفسي ذاته. وفي الثقافة العربية الحديثة، أصبحت الألوان الزيتية مادة للمزاوجة بين التراث والحداثة، بين الزخارف الشرقية والأساليب العالمية.

وقد كتب الناقد المصري صبحي الشاروني: "الزيت ليس أداة صامتة؛ إنه لغة تمتد من أصابع الفنان إلى ذاكرة الإنسانية، حيث يبقى أثره عصيّاً على المحو."

ختاما: الألوان الزيتية ليست مجرد خليط من مسحوق وزيت، بل هي مادة الزمن نفسها. تحمل في داخلها صبر القرون، وتحوّل سطح القماش إلى حياة نابضة بالضوء والظل. إنها خيار الفنان الذي يحب الرسم ويبحث عن الديمومة، وعن أثر يتجاوز اللحظة إلى الأبد.