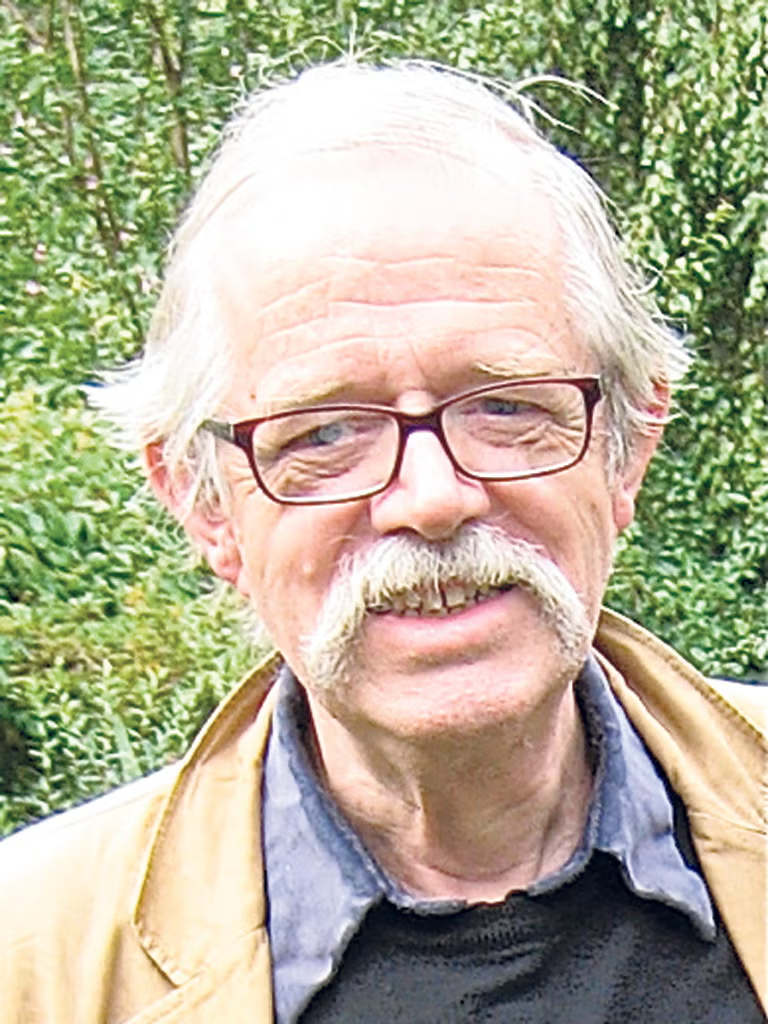

بيلّي جيميسون: صائد الأشباح الذي باع الموت واشترى الخلود

في أعماق مدينة تورونتو الكندية، داخل منزل قديم يخنقه الغموض، عاش رجل جمع بين شغف الأركيولوجيا وجنون المغامرة، رجل كانت غرفه تضج بصمت القرون، وتماثيله تراقبك من حيث لا تدري. اسمه بيلّي جيميسون، تاجر تحف، صائد كنوز، صانع أساطير والمفارقة أن قصته الأكثر إثارة بدأت فعلياً بعد وفاته. بداية غريبة: من العدم لم يولد بيلّي وفي فمه ملعقة من ذهب. في شبابه، عمل في تجارة المعدات الطبية، لكنه سرعان ما ترك كل شيء وراءه، مدفوعاً بهاجس غريب، وهو البحث عن التاريخ المنسي في مزادات العالم السفلي. لم يكن حلمه أن يقتني لوحات أو تماثيل كلاسيكية يتداولها الجميع، بل كان يسعى وراء بالفرادة أو ما سمّاه “بصمات الموتى” رؤوس منكمشة من قبائل الأمازون، أدوات تعذيب من محاكم التفتيش، جماجم مزينة بالنقوش، ومومياوات حقيقية من عصور فرعونية. بدأت شهرته حين اشترى ما تبيّن لاحقاً أنه تابوت الملك رمسيس الأول من متحف مهجور في نياجرا فولز، بعد أن كان مدفونًا في النسيان التجاري لعقود. بإحساسه المرهف تجاه القطع “الحية”، تواصل مع خبراء مصريين، وتأكد أن التابوت يعود بالفعل لأول ملوك الأسرة التاسعة عشرة في مصر. قرر أن يعيده إلى موطنه الأصلي في 1999. ومن تلك اللحظة، أصبح اسمه متداولاً في الصحافة العالمية (الرجل الذي أعاد فرعونًا إلى بلده). مرحلة الرجل الواحد: تحوّل منزله في تورونتو إلى متحف سري مفتوح لأصدقائه وللصحافة المقربة، يعجّ بمئات القطع التي تثير الذهول والرعب في آنٍ واحد. في إحدى الغرف، كانت هناك رؤوس بشرية منكمشة صنعتها قبائل الجيفارو، وبعض الجثث التي نُزعت منها العظام قبل التحنيط تحت الأرض وانكمشت حتي أصبحت بحجم دمى الأطفال، وفي أخرى كرسي إعدام بالكهرباء يعود للقرن الماضي. كل قطعة لم تكن مجرد غرض أثري، بل كانت تحمل حكاية، جريمة، طقسًا وثنيًا، أو وعدًا بالخلود. لم يكن بيلّي جيميسون مجرد جامع؛ كان يعيش مع مقتنياته، يحدّثها، يفهمها، يقرأ ما بين غبارها. قال مرةً في مقابلة مع History Channel: “ما أجمعه ليس الموت، بل صدى الحياة كما أرادها من سبقونا. ” مرحلة نجم التلفزيون في عالم الظلال: أُنتج له برنامج وثائقي بعنوان Treasure Trader على قناة History، كان يرافقه في مغامراته داخل مخازن الموت، ومزادات النوادر، واللقاءات السرية مع جامعي التحف حول العالم. أظهر البرنامج ذكاءه، شغفه، ولحظات التوتر حين يراهن بكل شيء على قطعة واحدة، منها مغامرته باقتراض مبلغ نصف مليون دولار من البنك لشراء تركة عالم مصريات سويسري، 400 قطعة أثرية حصل عليها بشكل قانوني لما كان يعمل في وفد دراسات أثرية بمصر أواخر القرن التاسع عشر، باع بيللي واحدة منها لاحقا بمليونين دولار وسدد البنك، لكن البرامج لم تُعرض سوى حلقات قليلة من مغامراته. في الثالث من يوليو 2011، في اليوم الذي بلغ فيه الـ57 من عمره، سقط ميتًا إثر نوبة قلبية… وكأن القدر اختار أن يُطفئ شمعته في نفس اللحظة التي أُشعلت فيها لصفقة أثرية جديدة لشراء رأس القديس الأسيسي. مرحلة الأسطورة.. ما بعد الموت: بعد وفاته، انهالت دور المزادات على مقتنياته، والتي بلغ عددها آلاف القطع. بيعت مومياواته ورؤوسه المنكمشة، وكرسي التعذيب، وحتى أوراقه الخاصة، بمبالغ ضخمة، وتفرّقت “أرواح متحفه” إلى مقتنين من أميركا، أوروبا، والشرق. لكن جيميسون لم يختف. ظل حيًا في ذاكرة الثقافة الشعبية: -يُستشهد به في حلقات البودكاست عن الرعب والتحف الغريبة. -يُكتب عنه في مجلات الآثار والمغامرة. -وتحولت مقتنياته إلى مواضيع بحث ودراسة، بل وحتى أفلام وثائقية. نهاية ملهمة: تاجر أم فيلسوف موت؟ لم يكن بيلّي جيميسون باحث دفائن أو لصّ قبور، ولم يكن مجرد تاجر غرائب. كان في جوهره شاعرًا يتحدث بلغة الجثث والعظام. رأى في كل جمجمة قصيدة، وفي كل مومياء سؤالًا أبديًا عن مصيرنا. اقتنى الرعب لكنه لم يكن مرعوبًا. زار الظلام لكنه لم يُظلم. ترك وراءه إرثًا ليس من الذهب، بل من الحكايات التي تتنفس من تحت التراب وتفضح أسرار طقوس الموت الغريبة.

بيلّي جيميسون: صائد الأشباح الذي باع الموت واشترى الخلود Read More »