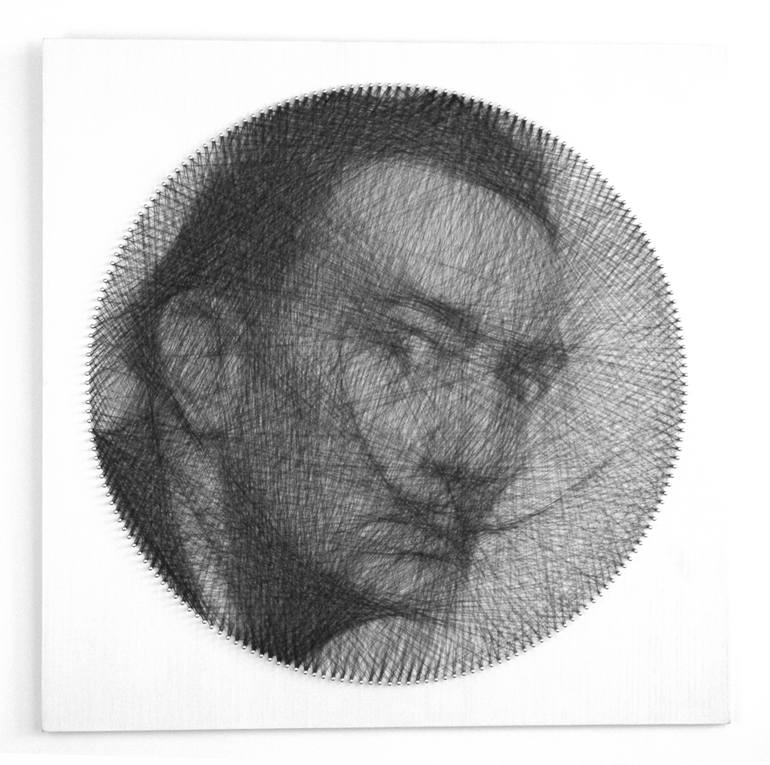

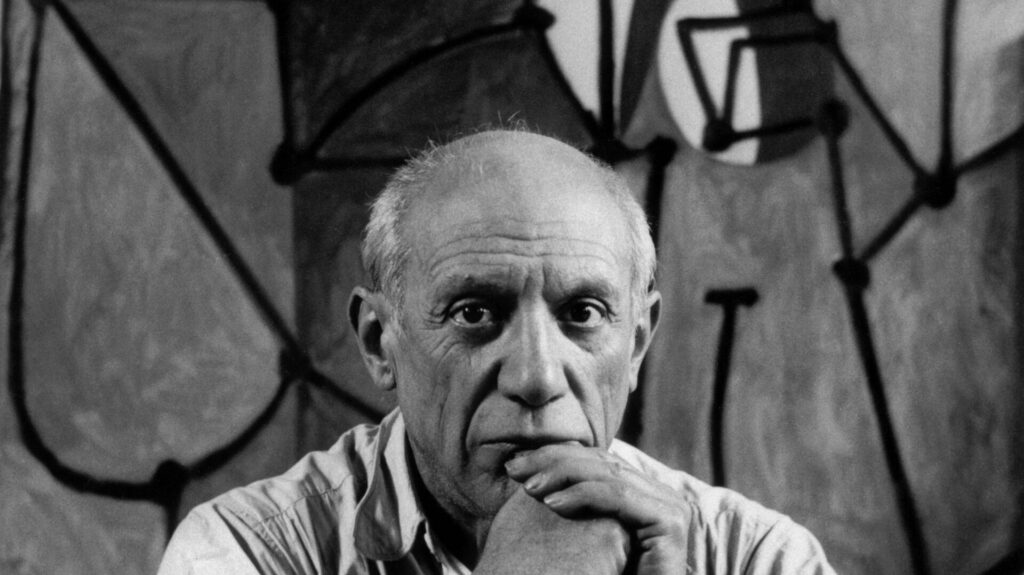

Abstract Murals are one of the most important forms of artistic expression. They are more than decoration—they are a visual language for social and educational communication. This article explores the connection between mural design, artistic and educational vision, and modern technology (especially artificial intelligence). A personal experience shows how murals can make a real impact in schools and society. 1. Mural Design: More Than Art on Walls A mural starts as an idea, but it becomes complete only when it interacts with people and the space around it. It is not just about form or beauty—it carries meaning, function, and a message. In public areas or schools, a mural becomes a visual text that invites dialogue and helps build identity, behavior, and belonging. 2. The Educational and Social Role of Murals Murals are also educational tools, not just visual artworks. They can: Share values such as peace and cooperation. Create a space for expressing cultural identity. Help teach complex concepts like diversity and inclusion in a visual way. In schools, murals help build community spirit and strengthen the bond between students and the school. They encourage participation and shared ownership of the space. 3. Technology and AI in Mural Design With new tools, AI has become a creative partner in design: Image-generation tools (like DALL·E): create early design ideas from written descriptions. Digital drawing tools: help in planning the mural accurately before painting. Augmented Reality (AR): adds interactive layers to the mural. AI does not replace the designer—it gives new tools to expand imagination and turn ideas into visual concepts. 4. Dr. Asraar Samandar’s Vision: Murals as an Educational and Artistic Experience From my experience as an artist and educator, I believe a mural becomes real when others—especially children—help shape it. At Khiketorp School in Linköping, Sweden, I worked with students to create a mural called “The Inner Universe”, combining childhood imagination, digital design, and symbolic art. Mural Elements: Seeds at the bottom: in earth tones, showing the children’s cultural roots. Childlike creatures in the center: inspired by my son Yaqub’s drawings, representing dreams and uniqueness. Sky at the top: birds, sun, and clouds showing freedom and mental growth. Visual Analysis: We used color gradients to show diversity and curved lines to express warmth and belonging. The children helped paint parts of the mural, making it a mirror of their identity and their role in shaping their school environment. 5. AI as a Tool in Art Education In this project, we used AI image tools to help students turn their ideas into early visual sketches. This partnership between children, AI, and the teacher created a new kind of art education. Art became a shared journey—from the hand to the algorithm. Conclusion A mural is not just a painting on a wall—it is a living message, a space for interaction between art, society, and technology. When we combine artistic vision with education and use AI tools, we create not only images—but visual citizens who can read, think, and help shape the world around them. References 1. Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception. University of California Press. 2. Dovey, K., & Pafka, E. (2020). Public Space and Informal Encounters. Journal of Urban Design. 3. Hall, T. (2012). Urban Art and Visual Culture.